Resultados 1 al 1 de 1

Tema: Planeación Territorial y Urbanismo durante el Reinado P'urhépecha

-

31/10/2010 #1Erójpeti

- Fecha de ingreso

- 10 feb, 08

- Ubicación

- Estado de Kentucky, USA - Originario de Santa Fe de la Laguna

- Nombre real

- Javier Mellápeti Cuiriz

- Mensajes

- 1,588

Planeación Territorial y Urbanismo durante el Reinado P'urhépecha

Por:

Genaro Correa Pérez - Universidad Nacional Autónoma de México.

Naú Silverio Niño Gutiérrez - Universidad Autónoma de Guerrero.

La gran región P'urhépecha comprendió territorios de los actuales estados: Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, así como del sur de Guanajuato, suroeste del Estado de México, suroeste de Querétaro, y oeste de Guerrero, influenciaron los ámbitos económico, político, social y cultural de los pobladores de dichas entidades. Existen más de 30 000 los sitios arqueológicos en México que dan fe de la historia y geografía de los pueblos que los crearon. El área que ocupó el reino llegó a tener a lo sumo 150 000 habitantes, y la mayor parte de las localidades se ubicaban en valles, Sistema Volcánico (centro) y en la Depresión del Lerma. Tzintzuntzan, la capital del reino a la llegada de los españoles, era una ciudad planificada, levantada alrededor del año 1450 d.C. a orillas del lago de Pátzcuaro. Los habitantes usaban el sistema vigesimal, hacían ciencia a través de la astronomía, arquitectura, y aplicaban la técnica en la metalurgia.

INTRODUCCIÓN

México tiene una gran variedad de regiones donde el hombre ha dejado grandes huellas de su evolución cultural. Sus acervos son evidentes tanto en los asentamientos humanos de Mesoamérica como de Aridoamérica. En esas regiones han surgido y decaído diversas culturas que han dejado inobjetable testimonio de su existencia. Son más de 30 000 los sitios arqueológicos en México que dan fe de la historia y de la geografía de los pueblos que los crearon. Durante más de dos siglos se han hecho grandes esfuerzos para rescatar y analizar sus vestigios, así, como establecer el regionalismo.

Al inicio del oeste de Mesoamérica, uno de esos pueblos que conformaron una gran región cultural y siguieron diversas pautas de extensión y desarrollo, fue el de los P'urhépecha, a quienes los mexicas llamaron michoaque (“Los de la tierra del pescado”). Los P'urhépecha aparecen como uno de los pueblos más importantes del posclásico y de los pocos que se opusieron con éxito a las tendencias expansionistas de los mexicas. Su integración no dejó de vincularse a otros pueblos y sus culturas que ya se encontraban asentados en el territorio que posteriormente ocuparon.

En una época de relación con los pueblos que ya se encontraban establecidos los P'urhépecha tuvieron que celebrar alianzas familiares como políticas o recurrir al dominio militar, con el fin de lograr el control regional. A Tariácuri se le debe tal logro y la creación del Estado P'urhépecha que ubica como su capital a Pátzcuaro. Tariácuri es personaje central en la relación de Michoacán y de la historia P'urhépecha, pues se convierte en un héroe legendario, que organizó expediciones hacia los cuatro puntos del “universo”, conquistó nuevas tierras y pueblos y aseguró el futuro de los P'urhépecha.

La extensión regional P'urhépecha queda definida por la estructura de su sociedad, la política, la religión y la economía, así como a los aspectos culturales que se derivan de aquellas. La amplia variedad de los ricos ambientes p'urhépechas, extendidos desde los litorales hasta las montañas y depresiones interiores, con gran potencial productivo y de aprovechamiento, disponibilidad extensa y especifica de materias esenciales para el desarrollo, determinan una singular geografía. Se refleja no sólo en el crecimiento cultural, sino también en los establecimientos de los pueblos que se integraron a su política común. Los diversos desarrollos locales están presentes e influyeron en el mosaico y extensiones regionales.

PRE-P'URHÉPECHAS Y P'URHÉPECHAS.

Con la última glaciación los pobladores del continente americano avanzaron hacia las regiones ecuatoriales. Al juntarse varias culturas pronto se auspició un cruzamiento idiomático y hasta una momentánea aculturación. Terminada la glaciación partieron las diferentes culturas a distintos lugares, así, los primeros P'urhépecha peregrinaron bordeando México por el Océano Pacífico y posteriormente desembarcaron en Nayarit, entidad donde existen numerosas tumbas de tiro y bóveda que además de ser de origen P'urhépecha, también se localizan en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Perú, Ecuador y Colombia, que hace pensar que de ahí vinieron los P'urhépecha no históricos.

En Nayarit el maíz se cultiva en grandes terrazas, sistema que fue utilizado en los Andes y que también practicaban los P'urhépecha.

Los P'urhépecha históricos, utilizaron también el corredor litoral del mismo Océano, desembarcando en Guatemala, para penetrar en la Península de Yucatán, pues existen raíces P'urhépecha en el idioma maya. De ahí siguen al mar en Campeche (Golfo de México), desembarcan en Veracruz y prosiguen al valle de Toluca. El lienzo de Jucataco señala como lugar de origen P'urhépecha a Chalchiuihtl-Achpasco (sitio mitológico), que desembarcan en Chalchicueyecan (antiguo Veracruz), que prosiguen a Nonoalco, Tabasco; Tehuacan, Puebla; Coyoacán, D. F.; Xiquipilco, Estado de México; Ayotzingo (puru-huándaro, “lugar de la calabacita”), y Tzacapu (piedra), se considera como el lugar de origen más próximo de los P'urhépecha modernos. En Nayarit:Tácuat (piedra) es un tótem para los Coras, y Zacapa (piedra), es un lugar de Guatemala, por donde pudieron haber pasado los P'urhépecha. Para éstos. La piedra es el corazón de la tierra (Corona, 1974:19). Los españoles fueron los que llamaron a los pobladores de Michihuacan: Tarascos.

Dos cronistas (Fray Bernardino de Sahagún y el Br. Pedro Ponce de León) con relación al significado de la palabra tarasco que señalan proviene del dios Taras (dios de la guerra). Para los michihuacanos, el nombre verdadero para designarlos a ellos es el de P'urhépecha, es decir: “los que son gente” (soy gente).

Con los P'urhépecha venían los Teocuitlatecas, grandes orfebres, que trabajaban los metales y al descubrir el bronce crearon una tecnología que les dio hegemonía política y económica a los P'urhépecha. Ellos se asentaron originalmente en Zamora, Michoacán (Corona 1974:21).

ORIGEN DEL REINO Y DINASTÍA.

La epopeya P'urhépecha inicia con la clara evocación de la venida del Dios Kurhíkua K'eri (Curicaueri), deidad de los uakúsïcha y de su seguidor secular príncipe y sacerdote Hireticátame, y de un grupo de seguidores que en varios estudios se han identificado como chichimecas. Siguiendo designios de su dios, toman posesión de la montaña Uriguaran (cerca de Zacapu). Se señala que su economía se basaba en la caza, recolección que adquirieron una sedentarización tardía y practicaban un culto solar y que entraron primero a las cuencas de Zacapu y Pátzcuaro que ya encontraron pobladas. Así entran en contacto con los pobladores de Naranxan donde se encuentran con el señorío de los prepurhépechas que gobernaba Ziran-zirán-Cámaro. La convivencia fue pacífica por algún tiempo y al surgir desaveniencias dan muerte a Hireti-ticátame en Zichaxúcuaro. Sicuirancha que persigue a los homicidas de su padre y rescata la imagen de Curicaueri, toma posesión de Naranxan, y se convierte en el segundo rey P'urhépecha; efectúa expediciones de conquista y se establece en Uayameo, a la orilla del lago de Pátzcuaro.

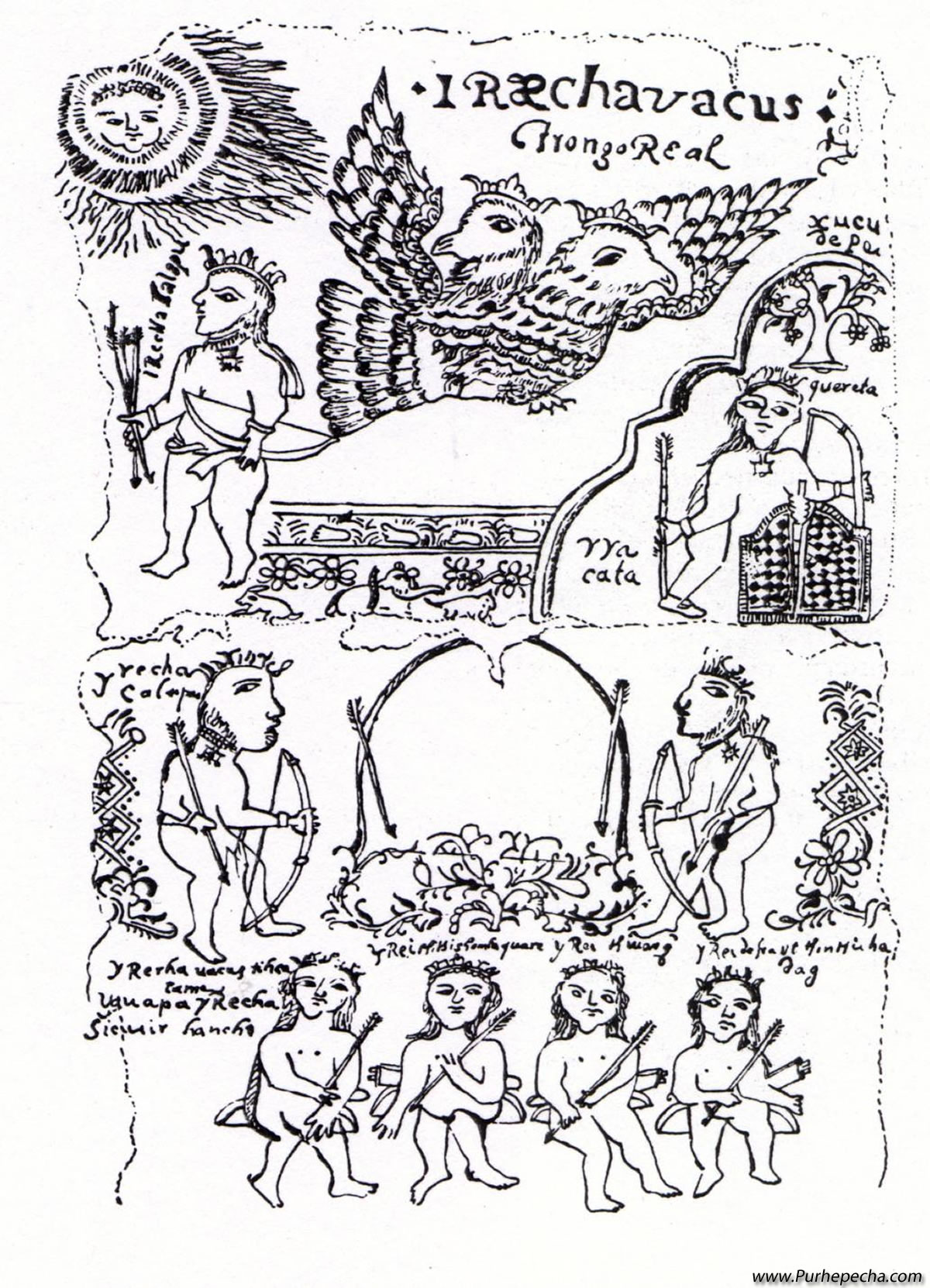

En Guayameo, gobernarán como sucesores de Sicuirancha, su hijo Pauácume I y más tarde su otro hijo Uapeani I, quien engendró a Curátame I que continuó el linaje. A la muerte de éste le suceden sus dos hijos: Uapeani II, quien expandió el territorio de su señorío y a éste le sucede Pauácume II, que también amplía la extensión territorial del señorío. Pauácume quien se caso con la hija de un pescador de la isla de Urandén, de cuya unión nació Tariacuri. La fusión de Cazadores y pescadores propicia la adopción de Xaratanga, como deidad (Figura 1).

El último Cazonci fue Tangaxoan II o Tzintzicha (1520-1530). Conoce la derrota de los mexicas organiza un gran ejército para defender el imperio y es derrotado en Taximaroa. Cortés lo invitó a entrevistarse con él en Tenochtitlán. Posteriormente lo hace prisionero Nuño de Guzmán quien lo atormenta y quema vivo en Conguripo, pretendiendo obtener más riquezas (Corona, 1974:24).

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.

El Estado P'urhépecha, enmarcado dentro de Mesoamérica en el occidente de México abarcó grandes territorios de los actuales estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, así como del sur de Guanajuato, suroeste del Estado de México, suroeste de Querétaro, y oeste de Guerrero. El códice Plancarte (códice de Carapan) habla de que el Calzonci o cazonci Tzitzipandácuare, conquistó Zabulán (Síbula), Paqnilpan, Titolán Chapapouvato, Sichoo (Sichú) y Camadaline.

Sichó se identifica al oriente de Guanajuato y Síbula (provincia Zuñi en Nuevo México en el siglo XVI), en el suroeste de Estados Unidos. Lo que permite afirmar que el noroeste de México también estuvo en determinado tiempo conquistado por los P'urhépecha, por lo que la extensión señalada al principio pudo ser más grande (Corona, 1974:12).

Etimológicamente Michihuacan es una palabra náhuatl (michi= pescado, huac=posesión, y an=lugar) que significa lugar de los que poseen el pescado. Hace referencia al territorio donde se ubican las cuencas lacustres de Pátzcuaro, Zirahuén, Cuitzeo, sin faltar el de Chapala y otros.

Con tal denominación constituyó una unidad histórica y política prehispánica, y que en algún momento se nombró como Estado Tarasco de Michihuacan, y que los P'urhépecha o población autóctona designó como señorío, Reino P'urhépecha o de los P'urhépecha (purépechas).

Las regiones donde se desarrolla la Cultura P'urhépecha llegó a ocupar casi 100 000 km2, y cuando menos en el posclásico tardío (1200-1521 d.C.), se extendió en la mayor parte del actual Estado de Michoacán, sur de Guanajuato, suroeste de Querétaro, centro-este y este sureste del Estado de Jalisco, extremo oeste del Estado de Guerrero, extremo oeste-suroeste y oeste del Estado de México y extremo norte de Colima. Como se verá más adelante en el rubro de morfología, incluye regiones que se identifican como: Depresión del Altiplano del río Lerma-Chapala (20% de la extensión total) en el norte; Sistema Volcánico Transversal y Valles intermontanos (50% de la superficie del reino) en el centro y centro-norte; Depresión de valles, lomeríos y montañas bajas del Río Balsas-Tepalcatepec, (19% de la extensión territorial), en el sur, sureste y centro-oeste, y Sierra Madre del Sur (11% de la superficie del reino) en los extremos sureste y suroeste y sur (Correa, 2003:16).

En el territorio P'urhépecha predominan las rocas ígneas terciarias generalmente extrusivas o volcánicas, aunque no faltan las sedimentarias de origen marino del mesozoico y las ígneas intrusivas o plutónicas del terciario y algunas metamórficas antiguas.

Al territorio las fuerzas tectónicas que le dieron origen, formaron originalmente pliegues o plegamientos con materiales sedimentarios marinos antiguos (S-M), sobre todo mesozoicos, que luego se dislocaron o afallaron, originando montañas (Sierra Madre del Sur) o depresiones relativas (Depresión del Balsas). En las depresiones de su parte septentrional en un sistema ortogonal de fracturas aparecen una gran cantidad de volcanes que conforman sierras modernas de rocas ígneas (CSV) con sus valles altos intermontanos o de altiplano que se rellenan de sedimentos ulteriores (Sistema Volcánico), y mas al norte aun altiplanos de rocas sedimentarias de edad reciente (S-Q), que se elevan aún más (Depresión del Lerma) (Correa, 2003:45).

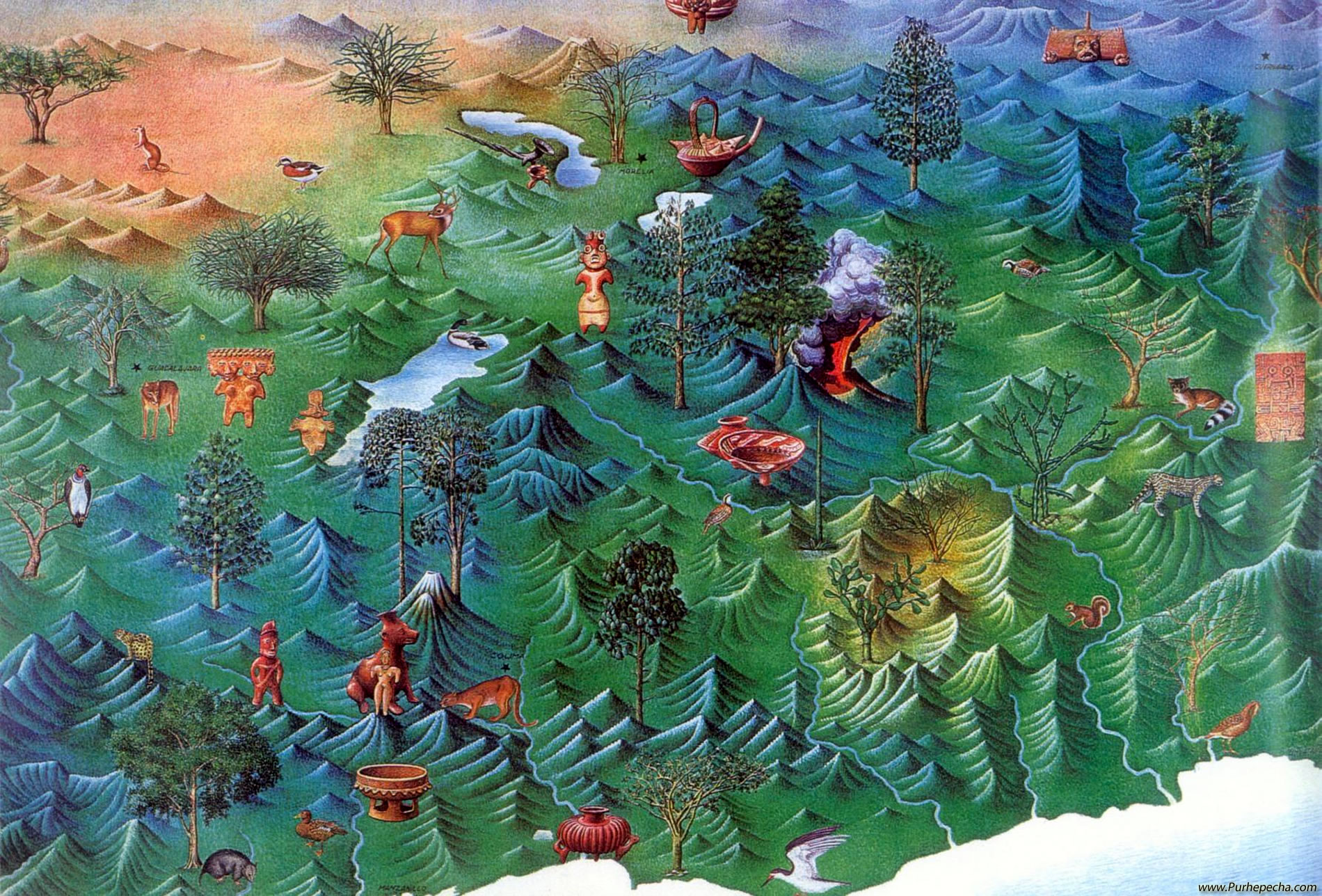

La morfología del territorio P'urhépecha ofrece grandes contrastes y se pueden distinguir regiones como: La Depresión del Altiplano del río Lerma, con promedio de altura de 1600 m, en la que se internan estribaciones del Sistema Volcánico; el propio Sistema Volcánico Transversal y Valles Intermontanos, con promedio de altura de 2100 m; la Depresión del Bajiplano del río Balsas-Tepalcatepec, con promedio de altura de 500 m; la Sierra Madre del Sur y Valles Intermontanos con altitud promedio de l500 m, y la pequeña porción costera de Planicies Litorales (Delta del Zacatula) con promedio de altura de 50 m. La primera, está localizada al norte, presenta un dominio de planicies que no dejan de tener desniveles y están presentes los lomeríos y cerros que rompen el paisaje, la segunda se conforma de varias sierras paralelas y transversas de montañas y cerros volcánicos que limitan numerosos valles soleados y hacen suponer que se trata de mesetas; de sus dos grandes vertientes descienden corrientes de corto curso hacia el río Lerma, y más extensos y caudalosos hacia el río Balsas. Este vasto sistema de volcanes de diversa estructura y forma, y de valles, a veces, con piélagos lacustres, hacen que se presente como una región singular. La tercera, caracterizada por los calores tropicales y baja humedad, presenta planicies bajas con ciertos desniveles, tiene lomeríos y cerros y no dejan de introducirse en ella estribaciones bajas de las regiones montañosas vecinas. La cuarta, es una sierra de montañas plegadas y dislocadas, con intrusiones y extrusiones, y valles no muy amplios. De sus vertientes discurren aguas tanto al río Balsas-Tepalcatepec como al Pacífico. La Quinta porción es minúscula y la forman planicies muy bajas interrumpidas por sierras que hunden sus laderas en el océano (Correa, 1974:46; Figura 2).

Como todos los territorios de la zona tropical, el clima varía con la altura. En las tierras bajas, a menos de 1 700 m el clima resulta Tropical con lluvias en verano (Aw) con temperatura media superior a 18ºC y precipitaciones mayores a los 700 mm, como el que tiene la Sierra Madre del Sur en sus partes medias y bajas y las Planicies Litorales. También lo tiene la Depresión del Balsas, pero conforme se desciende a sus partes más bajas se convierte en un clima seco estepario (BS), con temperaturas elevadas superiores a los 22ºC y precipitaciones menores a los 700 mm. Las tierras altas comprendidas entre los 1 700 y 2 100 metros en el Sistema Volcánico han contado con un clima templado con lluvias en verano, cálido (Cwa), con temperaturas medias mayores a 12ºC y precipitaciones superiores a los 800 mm. A más de 2 100 m y a menos de 2 700, el clima resulta templado con lluvias en verano, mesotérmico (Cwb), con temperaturas medias superiores a 10ºC y precipitaciones mayores a los 900 mm, y a más de 2 700 metros el clima se vuelve templado con lluvias en verano, frío (Cwc), con temperaturas promedio superiores a los 10ºC y precipitaciones mayores a los 1 000 mm anuales. También, entre 1 600 y 2 100m de altura en el altiplano, del río Lerma el clima resulta templado con lluvias en verano, cálido (Cwa), con temperaturas superiores medias a los 12ºC, y precipitaciones mayores a los 700 mm anuales. La zona más lluviosa lo fue y es la de Uruapan con más de 1 600 mm anuales y la menos lluviosa, cuando no se encontraba la presa de El Infiernillo, se ha ubicado entre el río Tepalcatepec y el Balsas. En ésta misma depresión y en sus partes más bajas se encontraban y se encuentran las temperaturas más calientes. Los climas templados del Sistema Volcánico y de la Depresión del Lerma, han favorecido desde la antiguedad los asentamientos humanos y su desarrollo cultural (Correa, 1974:40).

La hidrografía P'urhépecha es sencilla. En la vertiente de la Sierra Madre del Sur que da al Océano Pacífico los cursos son breves y experimentan estiaje, lo que también sucede con los de la vertiente de esta sierra que da al río Balsas y al Tepalcatepec. Más importancia tienen los del Sistema Volcánico que dan a la Depresión del Balsas, que además de tener curso más largo son más caudalosos, y algunos de ellos fueron utilizados para irrigar ricos oasis de abundantes cosechas. En la Depresión del Balsas-Tepalcatepec, aunque los ríos son más caudalosos no tuvieron la misma utilización. El río Lerma, que llegó a ser caudaloso, contó con afluentes de corto curso y relativo caudal que descendían de la vertiente septentrional del Sistema Volcánico. Particularmente dentro del Sistema Volcánico y en valles intermontanos y afallados varios lagos (Chapala, Pátzcuaro, Zirahuén, Cuitzeo, Atotonilco, Sayula, Zapotlán, Magdalena, Jaripo y otros) fueron el gran sostén económico- pesquero de los P'urhépecha. Numerosos Manantiales de aguas frías y termales se tenían en diversos lugares de sus principales regiones, particularmente donde existían las sierras frondosas y lluviosas del Sistema Volcánico. Las termales, sobre todo, en donde había sido manifiesta y reciente la actividad magmática, en el subsuelo (Correa, 1974:37).

La economía P'urhépecha se apoyó principalmente en la agricultura, cuya base esencial la constituían los suelos. Los P'urhépecha contaban a la llegada de los hispánicos con una clasificación de suelos, admirable, y que apenas en el siglo pasado pudo ser igualada con la de la FAO-UNESCO. Los suelos más extendidos al sur y norte del río Lerma son los Vertisoles y Feozem (los más fértiles y aptos para labores agrícolas); los Andosoles, Regosoles, Acrisoles y Luvisoles en el Sistema Volcánico, el área boscosa y más poblada en ese entonces; los Regosoles, Cambisoles y Vertisoles, en la Depresión del Balsas y Regosoles y Cambisoles en la Sierra Madre y las planicies costeras.

Cerca de 4 000 especies de plantas se han identificado en el territorio P'urhépecha, enmarcado excepcionalmente en los límites de 3 regiones biogeográficas (Neártica, Neointertropical y Malayo Pacífica).

El territorio es y fue un paraíso delicioso para botánicos y biogeógrafos: multitud de herbáceas, arbustivas y especies arbóreas de maderas (oyameles, pinos, cedros, encinos, ailes, fresnos, madroños) de gran valor, plantas y raíces medicinales; bosques de hojas perennes y caducas, en zonas templadas y altas o tropicales y bajas (parota, guanacaste cuéramo, capomo, pochote, guaje, tepeguaje, palo blanco). También en tropicales y secas; especies espinosas, diversas clases de acacias y cactus, y en las templadas y semisecas, los matorrales mezquites y espinos; variedad de palmeras y cocoteros y otras plantas, en la costa.

Su variada fauna no es menos rica. De la avícola entre el diminuto colibrí y el halcón o el águila se alinean una gran variedad de aves. Entre los mamíferos, destacó el puma, el jaguar, el ocelote, el lobo y el coyote, y alguna variedad de monos; de reptiles, destacan el caimán, la boa, iguana y numerosas especies de serpientes. De la fauna avícola terrestre destaca el pescado blanco, el charal, y la mojarra; de la marítima, el bagre, tortuga, lisa, lenguado, que siempre fue más limitada.

Sin duda alguna las excelencias naturales que ya se mencionan se convirtieron en los ricos escenarios donde se desarrollo la geografía humana P'urhépecha. Contribuyeron significativamente al regionalismo, que no resultó adverso sino antes bien, complemento la grandeza y la armonía de la sociedad P'urhépecha.

CIUDADES.

Tzintzuntzan, que fue la ciudad más grande llegó a reunir unos 40 000 habitantes y Pátzcuaro e Ihuatzio, unos 25 000 y 7 000 habitantes, cada una.

El área territorial que ocuparon los pobladores del reino llegó a tener a lo sumo 150 000 habitantes, y la mayor parte de las localidades se ubicaban en valles, Sistema Volcánico (centro) y en la Depresión del Lerma.

Tzintzuntzan, la capital del reino a la llegada de los españoles, era una ciudad planificada magnífica e interesante, y fue levantada alrededor del año 1 450 d.C a orillas del lago de Pátzcuaro. Algunas versiones indican que su nombre significa “palacio del pájaro cantor”, y otras, “lugar de colibríes”, Tzintzuntzan contaba casi en el centro con un inmenso basamento rectangular adosado a los pies del cerro Yahuarato, que constituía un conjunto arquitectónico ritual, donde sobresalían las singulares yácatas. Las yácatas alcanzan los 12m de altura, en una planta rectangular y un añadido circular, y son cinco, sustentando cada una un templo donde se adoraban a los dioses. En la plataforma se situaba también el palacio del Cazonci.

La ciudad tenía zonas residenciales para los nobles y miembros de la realeza, y otras para los de menor jerarquía, incluyendo los servidores que atendían el palacio real o se encargaban del tesoro, así como la gente común.

Pátzcuaro, cuyo nombre completo es Tzacapu-Amúcutin-Pátzquaro que significa: “donde están las piedras a la entrada donde se hace la negrura.”Pátzquaro puede traducirse literalmente: “donde se tiñe de negro” o “donde reina la sombra”. Se le ubicaba, igual que al Lago de Pátzquaro como “la puerta del cielo” y fue el lugar donde los P'urhépecha construyeron un recinto definitivo para el dios Kurhíkua K'eri (Curicaueri). Tariácuri lo hizo el centro más importante político y religioso de los P'urhépecha. Poco se conoce de sus características arquitectónicas antiguas, de la distribución que alcanzó y del sistema de construcción que se empleó. Se conoce que sus estructuras más importantes se ubicaron sobre una loma, en donde ahora se encuentra el Museo de Artes, el edificio de lo que fue el Colegio Jesuita, el atrio del Templo de la compañía de Jesús, entre otras. Se indica que se tenía una plataforma sobre la que se levantaron los basamentos de los templos, y que la población se encontraba asentada en torno al gran centro ceremonial (Cárdenas, 1996:23).

En la época de Tariácuri se calcula que la ciudad debió tener entre 20 000 y 25 000 habitantes. A la muerte de Tariácuri el señorío fue dividido en tres: Pátzcuaro, Ihuatzio y Tzintzuntzan, y de Pátzcuaro quedó como señor principal su hijo menor Hiquíngari (Corona, 1974:19). Ihuatzio; “lugares de coyotes”, se encuentra también como Pátzcuaro y Tzitzuntzan, junto al lago de Pátzcuaro, y empezó a crecer al consolidarse el dominio P'urhépecha. Tenía una gran plaza en la que se ubicaron tres yácatas. Contaba en parte con muros-calzada llamados watziris, y que eran construcciones alargadas de importante tamaño, cinco metros de altura, formadas por cuerpos escalonados y servían de caminos. Se encontraban otros watziris de menor tamaño que servían como defensa del sitio. Ihuatzio fue la única ciudad que contó con este elemento arquitectónico. En el sur del sitio se encontraba una construcción circular y casi cilíndrica que fue utilizada como mirador u observatorio estelar. Al norte se localizan dos estructuras de planta rectangular con cuerpos escalonados y parados (Cárdenas, 1996:27). A la muerte de Tariácuri, Ihuatzio fue capital de uno de los señoríos que se establecieron y quedó como señor principal Hirepan o Hiripan, uno de sus sobrinos. Se estima que Ihuatzio llegó a tener entre 10 000 y 12 000 habitantes.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL.

Los P'urhépecha tenían dividido al universo en tres partes: el firmamento (Auándarhu), la tierra (Echerendu) y el inframundo (K'umánchekuarhu) “debajo de la tierra”. Constituían tres planos superpuestos y cada uno habitado por dioses. En el firmamento: los astros como la luna y las estrellas y en los otros dos deidades terrestres y de la muerte con apariencia de hombre y animales. En cada una de esas tres partes se encontraban a la vez cinco puntos cardinales: cuatro ubicados en lados opuestos y uno central, asimismo, en cada uno de ellos se localizaba una deidad de diverso color. En los códices los cuatro puntos cardinales o cuatro puntos o partes del mundo quedan diferenciados por colores: el oriente por el rojo, el poniente por el blanco, el norte por el amarillo y el sur por el negro o el azul (Figura 3).

Entre los dioses celestes se tenía al dios del fuego, su deidad más antigua, que llamaron Kurhíkua K'eri (Curicaueri), el “creador”, “el gran fuego”, “la gran hoguera”, que contaba con cinco sacerdotes dedicados a su culto en cada templo y se llamaba Kurhíkua-Jatsiti-acha o “señor que arregla el fuego”; a los otros se les denominaba Curipecha o “el que arregla el fuego en el templo”; también se les decía Cura. Curicaueri tenía como hijo al sol que muere en el poniente, y el que va a desenterrar a su padre, el nieto (Venus), representados en el cielo por tres estrellas que toman forma de la Parhángua (instrumento para encender el fuego). Los dioses celestes o engendradores se representaban por aves como las águilas o los halcones. El dios solar era entonces un águila o Uakuxeni (“Aguila es”). La tribu principal P'urhépecha decía llamarse Uakusïcha (“Las águilas”), el pueblo escogido del sol en la “Genealogía de los Caciques de Carapan”, del Sol se desprende un águila que lleva montada a otra y sobre ellas está un letrero “Iraechauacus tronco real”, que significa “Señores Águila-Tronco Real” (Figura 4).

'La relación de Michoacán' habla de águilas mayores que son los grandes dioses, y de águilas menores que son los dioses menores.

Los dioses del cielo toman en la tierra, otras formas y nombres, sin dejar de ser los mismos: Sol, Luna y Venus (familia celeste que gobernaba el universo). El sol, Tatá Jurhíata, es la única deidad P'urhépecha, la luna, Naná Kutsï (Xaratanga) sólo es la esposa del sol, y Venus el hijo, el sacerdote del sol, el mensajero de la pareja. En la tierra tiene mayor importancia la luna, que se nombra como Kuerajperi y Xaratanga. En la tierra al sol se le representa como Taré-úpeme y tiene como sacerdotes a los Angamu-curacha o “los que están a pie en la entrada de la Tierra”. Kuerajperi significa: “La que hace nacer” y se le veneraba en Tzinapécuaro. Se consideraba madre de Xarátanga (la que aparece en lo alto) y tenía su asiento en Xarhákuarhu (Jarácuaro) con el nombre de Pehuame (“la parturienta”), se reverenciaba en Tsakapu (Zacapu) y gobernaba los baños termales (“huarinqueca”). El mundo de los muertos localizado bajo la tierra, se consideraba no solo lugar de deleite para los que morían, sino lugar donde reina la negrura o la sombra, y se le denominaba Pátzquaro.

CONCLUSIONES.

Los variados caracteres de las subregiones P'urhépecha contemplan una rica y extraordinaria gama de recursos: frutos silvestres, caza, pesca, macizos boscosos, nichos ecológicos, rocas, relieves y suelos que potencian los paisajes, manantiales, y ricos piélagos lacustres, corrientes vivificantes, reproducciones agrícolas variedad climática, yacimientos minerales y desarrollo metalúrgico, alfarería decorativa y magnífico arte plumario, tejidos con diseños representativos, herramientas de cobre y objetos suntuarios, construcciones prehispánicas y coloniales de arquitectura singular, alimentos característicos que patentizan la relevancia cultural, historia legendaria y costumbres relevantes, que mantienen viva una cultura sobresaliente. Todo ello revitaliza la fascinación por un pueblo amante de la naturaleza y la belleza, y por sus tradiciones épicas y legendarias.

Los P'urhépecha para algunos pueblos despertaban temor, para otros, recelo o admiración; la realidad es que fue un pueblo libre que luchó para construir, y que aceptaba la ética de la libertad y de la unión, del honor y de la fuerza entre iguales, ideal que nutrió gran parte de su extraordinaria historia.

Actualmente, la organización de vida en numerosos poblados michoacanos es semejante a la original de la época prehispánica. Aún se encuentra vigente el espíritu comunitario. La artesanía en sus diversas manifestaciones tiene el sello precolombino y mestizo y es reflejo de su ancestral visión y la especialización lograda. Todos los acervos de la Cultura P'urhépecha se manifiestan en el desarrollo local y regional, causa admiración, y trasciende más allá de sus fronteras, pero no ofrece relevancia económica a sus autores. Es cierto que gracias ello Michoacán atrae a su región central a más de tres millones de visitantes al año, pero éstos sólo dejan una derrama económica calculada en unos 4 500 millones de pesos, y de ella, artesanos y empleados en servicios, que son los mas, apenas obtienen la quinta parte.

Lo anterior lleva a pensar que se requiere de mecanismos que propicien un integral y justo desarrollo; de los cambios que pudieran implementarse para que la planeación territorial tenga un mayor grado de participación en el desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA:

Cárdenas, G. (1997). ”Pátzcuaro, Ihuatzio y Tzintzuntzan”. En Arqueología Mexicana. México: Vol. IV. Núm. 19.

Corona, N. (1974). Geografía del Estado de Michoacán. EDDISA. México.

Corona, N.J. (1957). Morelia. FCE-Balsal. México.

Correa, G. y otros (2003). Atlas Geográfico del Estado de Michoacán. EDDISA-UMSNH-SEP. México.

Correa, G. y otros (1974). Geografía del Estado de Michoacán. EDDISA. Gobierno del Estado. México. Tomo 1.

Correa, G. (1994). Historia de Zitácuaro. EDDISA. México.

Fuente de la información: planeamientoyurbanismo.com

Información de tema

Usuarios viendo este tema

Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)

Puedes también dejar un comentario en este tema, usando simplemente tu cuenta de Facebook:

Esta página comunitaria se reserva el derecho de prohibir el uso de cualquier programa, archivos y/o información en concordancia con los Derechos de Autor. www.Purepecha.mx NO aloja ningún tipo de material con Derechos de Autor en su Servidor, todo lo que aquí se encuentra y muestra son links o enlaces a servidores externos y la WEB ni el Staff tienen responsabilidad legal directa sobre dicho material.

Solo unas cuantas partes de ésta página Web tiene COPYLEFT. Y para el resto, siempre se agradecerá que se cite a los autores originales y correspondientes del contenido de la obra: música, imágenes, archivo(s), vídeos, documentales, películas y escritos P'urhépecha (Purepecha) en cuestión. Esta página de comunicación indígena por asamblea comunal de la Cultura P'urhépecha se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Basada en una obra en http://www.purhepecha.org. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://www.purepecha.mx

Este sitio Web es la propiedad intelectual de tod@s los P'urhépecha de Michoacán, México y en el Extranjero. Ha sido creado y diseñado exclusivamente con Fines Culturales desde el día Domingo 10 de Febrero de 2008, es expresamente prohibido utilizar este sitio para fines comerciales y de lucro ajenos a las costumbres y tradiciones de la Cultura P'urhépecha.

Este sitio se administra y diseña desde la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, México.

En común acuerdo, nos reservamos el derecho de admisión y expulsión o baneo de usuarios(as) registrados.

www.Purhepecha.org + www.Purhepecha.com + www.Purhepecha.mx

Solo unas cuantas partes de ésta página Web tiene COPYLEFT. Y para el resto, siempre se agradecerá que se cite a los autores originales y correspondientes del contenido de la obra: música, imágenes, archivo(s), vídeos, documentales, películas y escritos P'urhépecha (Purepecha) en cuestión. Esta página de comunicación indígena por asamblea comunal de la Cultura P'urhépecha se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Basada en una obra en http://www.purhepecha.org. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://www.purepecha.mx

Este sitio Web es la propiedad intelectual de tod@s los P'urhépecha de Michoacán, México y en el Extranjero. Ha sido creado y diseñado exclusivamente con Fines Culturales desde el día Domingo 10 de Febrero de 2008, es expresamente prohibido utilizar este sitio para fines comerciales y de lucro ajenos a las costumbres y tradiciones de la Cultura P'urhépecha.

Este sitio se administra y diseña desde la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, México.

En común acuerdo, nos reservamos el derecho de admisión y expulsión o baneo de usuarios(as) registrados.

www.Purhepecha.org + www.Purhepecha.com + www.Purhepecha.mx

Citar

Citar